"La tuile" est une histoire romancée qui servait de scénario pour la bande dessinée qui devait suivre celle de "Léon et les Amazones". Elle ne vit pas le jour et restera probablement encore longtemps dans une boîte d'archives où, peut-être, resortira-t-elle un jour...

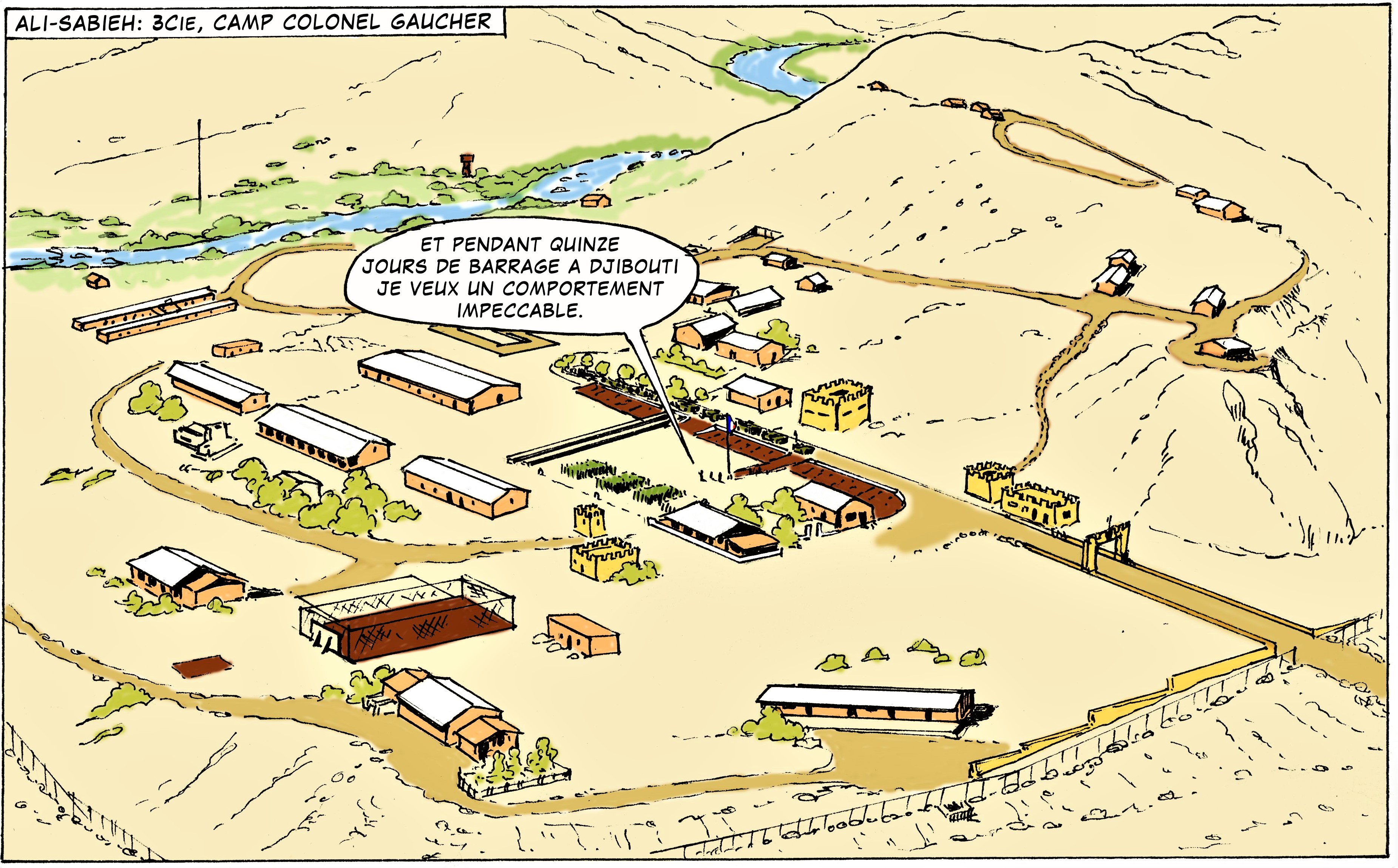

Pour revenir à cette histoire romancée de "la tuile", l'atmosphère des camps isolés comme Ali Sabieh en République de Djibouti est particulièrement propice aux rêves, de par son emplacement géographique.

Bonne lecture.

A Ali Sabieh, la Légion avait dressé les plans du futur emplacement des familles de la 3ème compagnie et fait tout le travail architectural. Mais, comme toujours, tout avait été fait trop vite. L’administration du Génie est arrivée en retard. Le capitaine Rieradrob lui abandonna la construction des logements des officiers. Les terrassements étaient exécutés sur un emplacement de difficile accès mais judicieux, qui mettait à l’écart du camp, sur le flanc d’un chainon rocheux, un quartier de plaisance dominant la ville militaire et la bourgade locale qui entourait celle-ci.

Mais le problème, assez ardu à première vue, venait de l’emplacement aride de cette cité et de la nécessaire création d’un minimum de végétation ; cependant, il y en avait bien d’autres à résoudre auparavant. Pour ces logements d’officiers, le Génie possédait quelques gabarits dont il se servait indifféremment à Djibouti, aux Comores ou en France métropolitaine. C’était la standardisation ! Des plans étaient disponibles. Très étudiés, ils décrivaient le montage sans omettre le moindre détail. Ils sont l’œuvre de polytechniciens à qui, il ne viendrait à l’idée de personne de demander d’être, en plus, des artistes.

Le logement se présentait en maison de trois pièces pour les officiers. Légitime épouse du lieutenant Rellim, Sylvie avait à ce titre choisi avant tout le monde. Elle jeta son dévolu sur la dernière maison, en direction du grand Bara. C’était à l’identique des autres, un cube blanchi à la chaux, avec une porte, trois fenêtres étroites et un toit en tôle ondulée.

Bien qu’il disposât de l’immensité du site, le Génie avait aligné les cubes à cinq mètres les uns des autres, mais par distraction, sans doute, le conducteur de travaux plaça la dernière habitation à une distance différente et relativement importante des précédentes. Ça lui donnait une allure de villa indépendante.

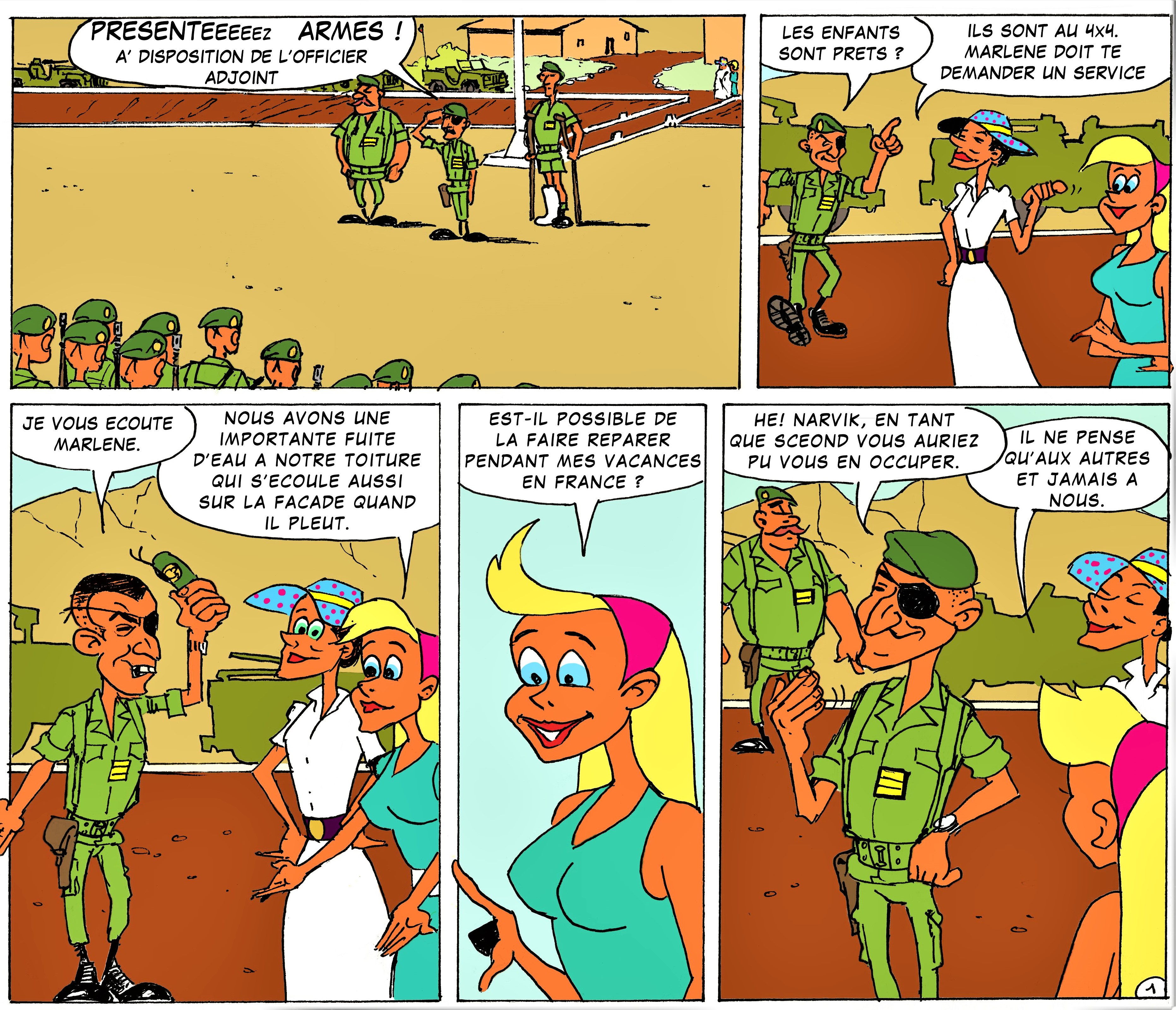

L’ambiance présidant à la vie de tout ce petit monde entrait en ébullition autour du 15 mai de chaque année. Passée cette date, les épouses et leurs enfants partaient en Métropole dans leur famille ou au centre de vacances d’Arta. La compagnie prenait, pour vingt jours, son tour de garde au barrage, aux portes de Djibouti. L’action des postes précédait les opérations de police nécessaires dans la ville. L’exode des épouses et autres compagnes commençait quelques jours avant le départ des militaires. Portes et volets se fermaient dans le quartier des officiers jusqu’à leur retour de mission.

Ne restait au camp, qu’un faible détachement chargé de sa garde et de son entretien ; un sous-officier supérieur, choisi parmi ceux dont la santé pouvait être quelque peu déficiente, écopait de la « corvée » d’en prendre le contrôle et le commandement.

Sylvie, cette année-là, partit la dernière. Son mari n’ayant plus à y revenir, elle boucla la maison et lui reprocha vivement, tandis qu’il l’accompagnait au car, de n’avoir jamais signalé à qui de droit qu’une tuile du toit était déplacée et lorsqu’il pleuvait, une infiltration abimait le crépi de la chambre. Très méticuleuse, de par ses origines de fille du nord de l’Europe, elle tenait son petit logis avec de la coquetterie.

- Je suis sûre, mon mari, que vous allez encore oublier ! dit-elle à Théodore Rellim avec une pointe d’humeur.

Aussi se loua-t-elle de rencontrer le capitaine Rieradrob qui conduisait également sa femme au car.

-Capitaine, votre adjoint se refuse à faire réparer la toiture de notre maison. S’il pleut cet été, notre chambre est fichue.

-Sylvie, voyons, je vous en prie, protesta Théodore Rellim, n’ennuyez pas le capitaine avec cette histoire !

-Votre épouse à raison, il faut que cela se répare, mon lieutenant, répondit Rieradrob en baisant la main de Sylvie.

-Comptez sur moi madame. Je vais donner des ordres, puisque mon adjoint n’en est pas capable !

Il avait juste quelques consignes à passer à l’adjudant-chef Krepper, désigné pour rester à Ali-Sabieh, à la suite d’un malencontreux accident de véhicule sur le grand Bara, au retour de Djibouti . Relevé avec une jambe cassée, il était encore plâtré.

-Je vous signale la maison du lieutenant Rellim, lui dit le capitaine. Sa femme se plaint de je ne sais quels dégâts de toiture et de façade. L’adjudant de casernement ne doit pas se fatiguer souvent à aller voir ce qui se passe là-haut. Secouez-lui les puces ! Et que tout soit remis en état, je l’ai promis. Vous avez « carte blanche » quant au prix que cela coûtera.

Cinquante-deux ans, « célibataire géographique », endurci, affligé d’un terrible accent du nord de l’Europe, l’adjudant-chef Krepper était de ces sous-officiers de Légion dont les gestes de bravoure ne se comptaient plus, mais il ne fallait pas demander plus à cet homme simple. Il enrageait d’être laissé à la traîne pour la première fois. Mais tout ordre était, à ses yeux, indiscutable ; sa jambe ne lui permettait pas de s’aventurer au-delà des environs immédiats de son bureau où il s’était fait dresser un lit de camp. Handicapé, Il ne pouvait aller lui-même constater les dégâts de la maison Rellim sur le mamelon escarpé. Il était dès lors, dans l’obligation, de faire prendre à l’adjudant Pérales, chargé du casernement, cette affaire au sérieux.

-Une sacrée chance que vous ayez eue, de ne pas tomber sur le capitaine, mon adjudant. Il fallait l’entendre ! Une baraque toute neuve et qui se déglingue de partout ! L’incurie comme toujours ! Le « je-m’en-foutisme » ! Un sous-officier abruti par l’alcool ! Je le casserai, m’a dit le capitaine ! Et il a raison. Vous aurez affaire à moi, si ce n’est pas proprement réparé et en vitesse ! Voilà un bon pour les travaux, vous y inscrirez ce qu’il faudra ! Vous pouvez disposer.

Vieux serviteur devenu sédentaire, l’adjudant Pérales avait pour principe et par expérience, en cas de cataclysme, de courber le dos sans protester, la vie lui ayant appris que tout passe et qu’on ne gagne jamais rien, même quand on a raison, contre un supérieur. Son intempérance était, depuis vingt ans, de notoriété publique et il avait pris l’habitude de se l’entendre reprocher. Il était vrai aussi qu’il n’allait pas souvent voir les logements des officiers. Enorme et congestionné, il se déplaçait correctement, mais la moindre grimpette lui coupait le souffle aussi, il avait renoncé à s’aventurer sur les sentiers de chèvres. Tout naturellement la surveillance de ces « dépendances lointaines » du camp était laissée aux bons soins du sergent Marques, d’origine portugaise, que l’on avait affecté à titre provisoire sur demande de Pérales, faisant valoir qu’il lui fallait de l’aide pour mener à bien les nombreux travaux auxquels il devait s’acquitter en l’absence de la compagnie.

En réalité Pérales avait voulu rendre service au sergent Marques qui tenait, pour des raisons sentimentales, à ne pas s’éloigner du camp militaire. Ces raisons se nommaient Balbala, elles se présentaient sous les apparences d’une jeune femme fine comme une petite sainte au temps des martyrs, que Marques avait extraite, contre son gré, de la bourgade locale et ne songeait qu’à y retourner. De ce fait, il ne pouvait la quitter d’une semelle.

Pérales eut, avec lui, une explication orageuse :

-C’est comme ça, bougre de salaud, que tu me remercies ? Je vais t’apprendre à faire ton boulot ! Le crépi, du haut en bas, a foutu le camp chez le lieutenant Rellim, il n’y a plus de toit et des lézardes dans les murs que tout le monde voit sa femme à poil, quand elle prend sa douche ! Mais naturellement, tu n’en sais rien et tu t’en contrefous ! Tu auras de mes nouvelles si dans quinze jours tout n’est pas flambant neuf là-haut. Débrouille-toi avec ce bon !

Marques qui s’éloignait le moins possible de l’endroit où il avait installé Balbala, ignorait si la baraque des Rellim était debout ou non. Il était prêt à tout, sauf à laisser Balbala seule.

L’unique solution, à son avis, était de s’en remettre pour ces travaux, à quelques légionnaires de confiance, mais la compagnie n’avait pas laissé les meilleurs en base arrière. Seuls restaient des éclopés et les plus anciens qui étaient déjà occupés aux travaux d’entretien à travers le camp. Il finit par mettre la main sur Carl Heinz Fritz et sur Sancho Pancha. Haut comme une échelle et pas très costaud, Carl Heinz, d’origine allemande, était resté au camp suite à une bronchite quasi chronique et Sancho, petit gros de nationalité espagnole, pour les mêmes motifs que ceux de l’adjudant Pérales. Sancho possédait la particularité de n’être absolument pas bilieux pour deux sous. Il prenait la vie comme elle venait, en se gardant bien de contrarier un destin qui pourrait ne pas lui convenir.

-Vous irez d’abord sur place pour vous rendre compte des travaux à faire et du matériel nécessaire, leur expliqua Marques, ensuite, vous remplirez ce bon et je vous donnerai un camion pour aller chercher le matériel au parc de Gabode à Djibouti. Vous serez dispensés de corvées, de garde et d’appel. Vous irez installer votre guitoune là-haut. Tout ce que je vous demande, c’est que d’ici quinze jours, la maison, qui est à rebâtir de fond en comble, soit prête.

-C’est peut-être la bonne affaire, pensa Carl Heinz.

Ils se rendirent immédiatement sur les lieux et il leur sembla qu’il y avait très peu de choses à faire.

-C’est le filon, déclara Sancho. On va dire qu’il faut au moins un mois. Le bon, cela va de soi, devra comporter des marchandises en quantité suffisante pour justifier ce délai.

C’est ainsi que ni le sergent, ni l’adjudant, ni l’adjudant-chef ne trouvèrent leur demande exagérée. Nos deux légionnaires revinrent de Djibouti avec un camion plein, ils passèrent deux jours fort pénibles à installer autour de la maison des Rellim, ce qui ressemblait à un authentique et important chantier.

Ils dressèrent leur tente et organisèrent le campement.

-Ce qui serait bien, dit Carl Heinz, serait de faire la popote dans la maison.

-D’autant, renchérit Sancho, que rien ne dit que nous n’aurons pas à travailler à l’intérieur. Il faut demander la clef.

Mais la question ne se posait pas, le lieutenant Rellim l’avait emporté avec lui.

Sancho haussa les épaules, il mettait un point d’honneur, en vertu de ses antécédents, à ne pas se laisser arrêter par un obstacle aussi insignifiant qu’une serrure de série. Il en eut raison en moins de deux.

Une visite domiciliaire s’imposait, pour vérifier l’état des lieux. Elle conduisit Sancho tout droit à la découverte de bouteilles de vin rangées judicieusement au fond d’un placard.

-Je n’y aurais pas touché si on nous avait fait confiance en nous laissant la clef. Mais puisqu’on se méfie de nous, j’ai le droit d’en boire au moins une.

Carl Heinz qui avait pénétré dans la chambre était très ému.

-Je la connais bien ! Sylvie (il s’autorisait, grande première pour cet homme timide, à parler de madame Rellim, en utilisant le prénom de la jeune femme) c’est une très jolie femme, tu sais ! Murmura-t-il en extase, devant une photo d’elle. Il faut faire quelque chose pour lui arranger la maison.

Sancho, le lendemain, partageait cet avis. En fait, il avait bu une seconde bouteille et prévoyait qu’au bout d’un mois, la réserve du lieutenant Rellim serait liquidée. Il estimait indispensable de lui fournir un travail utile et de bonne facture, en compensation de ce dommage. Mais ici commença leur embarras. Tout, à première vue, était en excellent état. En vain ils en firent le tour. Ils ne trouvèrent rien à réparer.

Suite et fin demain !

CM & PyC