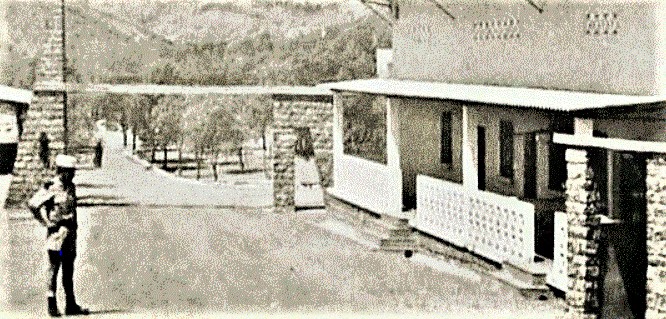

Oueah, qui s'écrit aussi Weah est une petite ville de la république de Djibouti où était implantée l'escadron de reconnaissance de la 13ème Demi Brigade de la Légion Etrangère.

Située à 40 kilomètres à l'Ouest de la capitale, elle surplombe la route nationale 1 qui relie Djibouti-ville à l'Ethiopie.

A l'époque du récit qui suit, en contrebas de la ville d'Oueah, les Forces françaises stationnées entretenaient un poste militaire constitué d'un escadron de la Légion, le poste "Brunet de Sairigné".

En plusieurs phases, Alviero FEDELI nous offre une page d'histoire de la Légion, un régal qui sent bon le sable chaud...

CM

Note de l'auteur: Ce récit est basé sur des faits réels, toute ressemblante avec des situations et des personnages existants ou ayant existé n’est absolument pas fortuite. Les noms ont toutefois été changés pour, d’une part préserver l’anonymat si important dans l’institution légionnaire, et d’autre part laisser à chacun des acteurs et des lecteurs le plaisir de deviner qui peut bien se cacher derrière chaque pseudonyme. Merci à tous ceux qui par leurs confidences et souvenirs ont permis de reconstituer cette belle page de la petite histoire de l’escadron de reconnaissance de la 13e demi-brigade de Légion étrangère.

PHASE 1 : L’idée se met en place.

Le capitaine Laurent avança jusqu’à l’emplacement prévu pour le commandant des troupes, au milieu de la place d’armes de l’escadron, s’arrêtant dans un garde-à-vous impeccable. Tout en rendant le salut à son adjoint qui lui présentait l’unité rassemblée, il observait le dispositif. Les légionnaires étaient parfaitement immobiles, dans des tenues impeccables et regroupés par pelotons rigoureusement alignés par les maréchaux des logis de service. Pourtant quelque chose lui gâchait le plaisir, et ce depuis deux ans. Toute cette rigueur légionnaire était perdue : la place d’armes en forte pente et parsemée de trous et de rochers affleurants rendait les toits aléatoires et ruinait les perspectives des alignements.

Il passa le dispositif en revue, accompagné par son adjoint. Depuis deux ans il n’avait pas pu s’y faire : cette simple opération, par ailleurs fort agréable car elle symbolisait son commandement, était restée un exercice à risques : comment regarder chaque légionnaire dans les yeux, alors qu’à tout moment un trou ou une bosse, érigés en véritables obstacles de manœuvre, pouvaient vous faire trébucher et vous couvrir de ridicule ? Et que dire de la remontée à l’opposé, où le cavalier qu’il était prenait une allure d’alpin remontant vers le sommet ?

Pourtant il en avait fait des dossiers pour demander à ce que l’unité bénéficie d’un lieu de rassemblement digne de ce nom : chaque fois il se heurtait à l’intransigeance budgétaire du service du génie. Ah, le service du génie… quelle engeance ! Pas plus tard que trois mois auparavant, le colonel de la DMT avait déclaré, lors d’une réunion : « Je veux bien m’occuper de la piscine d’Oueah mais il est hors de question que nous détruisions le toit : la Légion l’a construit, elle n’a qu’à le détruire ! ». C’était tout dire sur les rapports entre l’escadron et le génie.

Finie l’inspection et remises les troupes à la disposition des chefs de peloton, Laurent convoqua le capitaine Hubert, officier adjoint, et l’adjudant Graziani, adjudant d’unité.

Dans le bureau, après que les deux subordonnés se soient présenté réglementairement, il prit la parole : « Mettez-vous au repos, mes seigneurs ! Je vous ai faits venir car je voudrais que vous réfléchissiez sur comment obtenir une place d’armes digne de ce nom. Le génie ne veut pas et le régiment a d’autres soucis et d’autres priorités, ce n’est donc pas la peine de regarder de ces côtés. Présentez-moi un projet qui tienne compte des difficultés de financement. J’en parlerai à mon successeur, car je quitte le commandement cet été et je ne veux pas lui laisser un bébé de cette taille sans qu’il soit au courant et consentant. On en reparlera après la saint Georges et Camerone. Si vous n’avez pas des questions, vous pouvez disposer. ».

En sortant du bureau du capitaine, l’officier adjoint et l’adjudant Graziani arboraient une mine plus que dubitative.

« Du travail pour rien en perspective », dit l’officier, « Faire plus avec moins, c’était encore possible, mais dans ce cas il s’agit de faire tout avec rien. Dans ce projet, il ne s’agit pas de gagner du temps, il s’agit de ne pas en gaspiller en pure perte. Alors, mon lieutenant, je vous propose que vous, qui avez un bon sens artistique et maniez les crayons avec maestria, dessiniez une vue d’artiste du dernier projet que nous avons présenté, vous savez, le carré avec les trois mâts. Ca aura l’avantage de donner une vision plus concrète de la réalisation et de la présenter dans son contexte. Nous verrons bien ce que l’ancien en pense. Comme-ça nous ne perdrons pas beaucoup de temps ». C’est ainsi que Graziani hérita, sans bien s’en rendre compte, d’une mission pharaonique, digne de l’épopée bâtisseuse de la Légion.

Quelques mois plus tard, dans son bureau, le capitaine Bruno, qui avait succédé à Laurent à la tête de l’escadron, recevait au rapport son adjudant d’unité. Après l’entretien plus formel, déstiné à avoir une bonne connaissance de ses subordonnés, portant comme pour les autres sous-officiers sur l’emploi, la situation de la famille, les problèmes éventuels tant personnels que professionnels, le commandant d’unité entreprit Graziani sur " sa fameuse » place d’armes".

« Si je ne m’abuse, c’est vous qui êtes à l’origine de cet excellent projet, mon lieutenant. Je vous en félicite. Je ne vois pas encore comment nous pourrions le financer : mes premiers contacts avec le génie m’ont bien fait comprendre qu’il ne fallait pas compter sur eux. Ils nous ont dans le nez depuis l’affaire de la piscine. Nous devons d’ailleurs commencer à en démolir le toit. Mais je tiens beaucoup à cette idée, alors je vous remercie de vous y engager avec autant de détermination. Je suis sûr que vous saurez la mener à bien. Dans la limite des moyens financiers de l’unité, je promets de vous aider, mais ne vous attendez pas à des miracles. Avez-vous des questions ? »

Surpris d’être désigné comme volontaire, l’adjudant Graziani ne broncha pas. Interprétant son silence comme une hésitation, le capitaine reprit : « …évidemment, si vous pensez que c’est impossible … ». La moustache de Graziani frémit : « Mon capitaine, il n’y a pas de mission impossible pour la Légion. Où il y a la volonté, il y a un chemin. Celui qui veut cherche un moyen, celui qui ne veut pas, trouve une excuse. Donnez vos ordres et l’escadron les exécutera ! ».

« Je n’en attendais pas moins de vous, mon lieutenant. Le 1er février 1988 l’escadron aura 20 ans. C’est l’age de raison et ce sera une excellente occasion de faire d’une pierre deux coups : fêter nos vingt ans et notre place d’armes. Vous avez carte blanche, dans la limite du raisonnable, et dix-huit mois. Au travail !».

Graziani en sortant du bureau n’en menait pas large : une chose était de débiter toute une série de poncifs sur la « débrouillardise légionnaire » en restant au garde-à-vous et une autre était la mise en œuvre effective de cette qualité… Mais à chaque jour suffit sa peine, pensa-t-il en se rendant à la popote dans le but de se remettre de ses émotions.

PHASE 2: le plan s’ébauche:

Dans les jours et les semaines qui suivirent une grande agitation s’empara des membres du peloton de commandement de l’escadron. Au niveau des gradés : réunions avec le chef du casernement, liaisons sur Gabode pour mettre au point les plans et voir l’aide, officielle et officieuse, que l’on pouvait espérer du régiment, invitations à déjeuner des responsables des différents « cordons de la bourse » pour les convaincre du bien fondé du projet… Au niveau des légionnaires : traçage du gabarit des fondations sur la place d’armes et destruction du toit de la piscine. Les blocs de béton provenant de ce chantier furent stockés en prévision du nécessaire arasement du socle du futur lieu de rassemblement.

Cette destruction fut un véritable travail de titans, qui à lui tout seul mériterait que l’on lui consacrât un livre. Construit en « dur » par le casernement du corps, le toit était constitué d’une dalle en béton armée de près de 15 centimètres d’épaisseur. Il devait être rasé car, les intempéries aidant, des gros blocs de béton s’en étaient détachés et étaient tombés dans la piscine. A l’heure où une dizaine de bambins barbotaient dans l’eau, cela avait provoqué des éclaboussures jusqu’à l’état major ! Le génie avait effectué des appels d’offre, mais les prix demandés par les entreprises civiles étant exorbitants, il avait décidé de confier à la Légion la destruction du monstre qu’elle avait construit. Perché à près de quatre mètres de hauteur, le personnel du casernement maniait masses et pioches pour découper des morceaux de béton ni trop gros, ni trop petits.

Devant la résistance et la solidité, typiquement légionnaires, de l’ouvrage l’adjudant Graziani appela son camarade de la 2ème compagnie de travaux : « Salut Benoît, j’aurais besoin de tes services. Tu sais, le toit qu’il nous faut descendre pour Noël ? Eh bien, il est plus solide qu’il n’y paraît. A part l’explo, je ne vois pas comment le détruire. Bien entendu, il est hors de question d’employer cette méthode. Quoi que … Blagues à part, peux-tu faire quelque chose pour m’aider ? Evidemment, c’est à charge de revanche. ».

« Te bile pas, Graziani. J’ai ce qu’il te faut. Seulement il faudra que tes gars apprennent à s’en servir parce que je ne peux pas te donner les servants. Ca a l’air facile, mais c’est plus compliqué qu’il n’y paraît. Je viens dimanche avec l’engin. Tu me rassembles deux ou trois jeunes et je leur en explique le maniement ; ça te convient ? »

« Ok, mon pote, ta bière et ton repas sont déjà réservés ! Merci et à dimanche. »

Le dimanche à 8H00 du matin un compresseur et un marteau piqueur arrivèrent à l’escadron. L'adjudant Benoît fit l’instruction à deux brigadiers-chefs du casernement et à Graziani, au cas où. Plus tard, pendant qu’ils sirotaient une bière en attendant de passer à table, Benoît précisa : « Ce n’est pas tant la manipulation de l’engin qui me préoccupe, c’est plutôt l’état de la dalle. Si un bout de béton se détache du bord avec un bonhomme dessus… A quatre mètres du sol ça peut être dangereux. Il a aussi le bruit : avec ce vacarme il est difficile de se faire entendre et ce n’est pas pratique pour passer des ordres ou lancer des avertissements. Peut-être faut-il mettre des barrières tout au tour du toit pour éviter de s’approcher du bord. Enfin, tu verras bien. »

Cette prédiction ne manqua pas de se réaliser quelques jours plus tard. Le brigadier-chef Auguste, préposé au déblaiement des morceaux décrochés par le marteau piqueur, recula sans s’apercevoir qu’il arrivait au bord du toit. Casqué pour amortir le hurlement du compresseur et le vacarme du marteau piqueur, il n’entendit pas la mise en garde pourtant criée à pleins poumons par l’adjudant et il chuta du haut du bâtiment.

La chute ne provoqua que quelques contusions bénignes mais aurait pu se révéler bien plus grave car Auguste était tombé à quelques décimètres de deux fers à béton sur lesquels il aurait pu s’empaler. Après s’être occupé de l’évacuation du blessé et du compte-rendu, fortement édulcoré, au capitaine, Graziani, dut s’octroyer une bonne dose de pastis pour se remettre de ses émotions. « Encore quelques coup comme-ça et je vais attraper des cheveux blancs. Des cheveux blancs ou alors un gros nez rouge ! » se lamenta-t-il au gérant du mess venu l’assister dans la difficile épreuve de l’apéritif.

Après la prise d’armes de la saint Georges, le 24 avril 1987, les travaux sur la place de rassemblement purent réellement commencer.

PHASE 3 : l’œuvre se construit:

Il fallait construire un mur de soutènement, un enclos de 104 mètres de périmètre et 40 centimètres d’épaisseur. Cela débuta par le creusement des fondations, un fossé de 50 centimètres de profondeur et 50 centimètres de large. Premiers travaux et premières crises de nerfs pour Graziani. Les ouvriers, de recrutement local, avaient jeté la terre vers l’extérieur au lieu de l’accumuler dans l’enclos pour commencer à le remplir. Rendu amorphe par l’utilisation intensive du khat, le contremaître ne comprenait pas la colère de l’adjudant : « Ce n’est pas problème, chef, nous met’ après. C’est bon travail. Ici ou là c’est pareil. ».

Arriva le moment d’ériger le mur. Cela nécessitait des pierres, du ciment, du sable et des fers à béton de 10 millimètres dont l’escadron n’avait pas le premier kilo.

Pour les pierres Graziani fit encore appel à la main d’œuvre locale. Les « artisans » d’Oueah s’improvisèrent tailleurs de pierre pour produire des moellons parallélépipédiques d’environs 40 centimètres de longueur, Graziani veillant à la régularité de la taille et écartant inexorablement tout élément « ne ressemblant à rien ». Une fois résolu ce premier problème, il restait les autres. Le sable n’en posait pas trop : quelques allées et retours sur le chantier de la piste d’Arta-plage permit, avec encore la complicité de la 2e CT et de son adjudant d’unité, d’en récupérer suffisamment. Mais comment trouver les 20 tonnes de ciment nécessaires ? L’adjudant avait beau se creuser les méninges, il ne voyait pas de solution. Le capitaine, interrogé sur les possibilités de financement, avait proposé une somme qui permettait tout au plus d’acheter deux à trois sacs de 50 kilos : même pas de quoi commencer !

La réponse vint du brigadier-chef Roméo. Un matin après le rassemblement, il vint voir l’adjudant d’unité : « Mon lieutenant, vous savez, pour le ciment j’ai peut-être une solution. Ce week-end je suis descendu à Djibouti faire un brin d’hygiène, si vous voyez ce que je veux dire. Jeudi soir j’étais au Galaxy, vous savez, la boîte rue de l’Ethiopie… »

« Viens-en à l’essentiel, ta vie pleine de trous ne m’intéresse pas ! »

« Bon, j’y arrive. J’étais en train de boire ma bière en réluquant les filles histoire d’en choisir une, puis j’ai vu un p’tit gars qui se faisait un peu bousculer par des marins. J’ai remis de l’ordre et il m’a payé le coup. C’est un ch’ti gars du Nord qui vient d’un coin pas très loin de chez moi. Je me demande même si je n’ai pas bien connu sa grande sœur … »

« Ça repart sur les histoires de cul. Abrège, je n’ai pas que ça à faire. » l’interrompit Graziani.

« J’y arrive. Gègè, c’est comme ça qu’il s’appelle, m’a dit qu’il était ici en tant que VSL et qu’il était magasinier aux entrepôts de la direction des travaux du génie ou quelque chose comme ça, je n’ai pas bien pigé. Ce que j’ai compris c’est que dans son gourbi il y avait des parpaings, des ferrailles, du sable, du gravier et… des sacs et de sacs de ciment. A l’entendre, il y en a des centaines de tonnes. »

« Tu parles d’une info. Je sais bien que dans ces entrepôts il y a plein des trucs intéressants. Mais le génie ne veut pas les lâcher, alors… » rétorqua l’adjudant un peu déçu.

« Mais il m’a dit qu’il avait les clés et que, moyennant une ou deux caisses de bière il pouvait me laisser rentrer discrètement avec un ou deux camions. De toute façon il s’en fout, il est rapatriable dans trois mois. »

Graziani exulta : « Ok, Tu vois avec lui pour organiser la chose. Pour ce qui est des caisses de bière, t’as qu’à les prendre au foyer, et rajoutes-y une coupelle et un fanion de l’Escadron. »

C’est ainsi que pendant les trois week-ends suivants une étrange noria de véhicules effectua, dans une relative discrétion, la liaison entre Oueah et Djibouti et rentra chaque fois visiblement chargée. Il est fortement probable que les prélèvements allèrent au-delà des souhaits de Gégé mais, en bon ch’timi et considérant qu’il avait donné sa parole et qu’il pouvait encore rencontrer des marins en goguette, ce dernier ne laissa rien paraître de sa désapprobation. Seules conséquences, une grosse facture de bière payée sur la « caisse coiffeur », certainement plus que les deux caisses prévues au départ, et une remarque désobligeante du capitaine Hubert qui trouva que les carnets de bord des camions de l’unité étaient mal tenus et que la consommation de carburant avait drôlement augmenté. « C’est un peu le bordel, mon lieutenant. Et c’est quoi ces missions de liaison en plein week-end et avec plus de 150 kilomètres au compteur alors que Djibouti est à moins de 40 ! Un peu plus de rigueur pardi. » reprocha-t-il à l’adjudant Graziani avec une parfaite mauvaise foi.

Ce dernier, cependant, jubilait intérieurement tout en prenant l’air contrit : 22 tonnes de ciment étaient rangées dans les hangars des ateliers, bien à l’abri des regards indiscrets. La version officielle, servie à tous les visiteurs qui s’interrogeaient sur le financement de l’ouvrage, était que le ciment, d’origine yougoslave, avait été acheté au rabais à un cargo de passage : pas très réglementaire comme procédure mais, nécessité faisant loi, à la guerre comme à la guerre, quoi !

Le chef de la Direction des travaux ne fut pas dupe longtemps : il avait l’intime conviction que ce ciment sortait de ses services mais l’intime conviction, fut-elle celle d’un colonel du génie, ne constitue pas une preuve. Les ouvriers locaux, interrogés parfois sans y paraître, furent remarquables de discrétion : ils ne savaient rien, ils ne comprenaient pas bien le français, le travail était bon … Quant au fameux Gégé, rapatrié pour fin de séjour et ayant depuis rejoint ses foyers, il était désormais hors d’atteinte des foudres de son ancien chef.

Le mur entre temps progressait. Graziani, toujours sur la brèche, dispensait conseils et encouragements à tour de bras. Son obsession était la régularité de la coupe des pierres : toute pierre présentant un profil un tant soit peu arrondi était inexorablement écartée au grand dam des ouvriers djiboutiens et l’hilarité des autres cadres de l’escadron qui en faisaient les gorges chaudes à la popote : « Eh !, Graziani, alors ton mur, ça avance ? On voit que c’est une affaire carrée et que ça roule ! », l’apostrophaient les plus audacieux à l’heure de l’apéro. C’est dans cette ambiance que survint « l’affaire de la pierre ronde ».

Un soir, après que des nombreux chants aient retenti jusqu’à tard à la popote, des ombres se glissèrent subrepticement du côté du chantier. Ils portaient, outre des outils, un étrange colis, assez lourd et surtout rond. Une pierre fraîchement posée fut descellée et remplacée par le contenu du colis. Le tout ne prit pas plus d’une demi-heure.

Le lendemain les travaux continuèrent comme si de rien était. Ce n’est que trois jours plus tard que l’adjudant d’escadron aperçut avec horreur, une pierre inexplicablement ronde au milieu d’une rangée de pierres carrées. Il se précipita sur le chantier, engueulant les ouvriers qui n’avaient rien vu. Devant leur air amorphe comme d’habitude, il appela le sergent de semaine lui enjoignant d’effectuer une enquête et établir un compte-rendu écrit sur l’affaire. Puis il évalua la possibilité de détruire la partie supérieure du mur, desceller la pierre et la remplacer, mais conclut rapidement que c’était impossible.

Bien que ne décolérant pas, il se contraignit à plus de modération, faisant mine de prendre cela comme une bonne blague. Sentant d’ailleurs son impuissance il finit par en conclure, non sans une certaine philosophie : « Quand on l’a dans le cul, mieux vaut pas s’agiter. Ca évitera au moins de les faire jouir ! ». Et les petits plaisantins finirent par se fatiguer de guetter la colère du spiess.

La construction arrivait à son terme, l’on devait maintenant songer à remplir le tout. Avant de procéder au remplissage il fallut, sur conseil avisé mais tardif du chef du casernement, penser à mettre en place des drains ; « C’est pas qu’il pleuve beaucoup, dans ce pays, mais quand il pleut, c’est du sérieux. Et si on y a pas pensé avant, après on va chercher la place d’armes dans l’oued ! » avait-il dit d’un air sentencieux.

« C’est quoi ça des drains et comment ça se fabrique ? » avait demandé Graziani.

« C’est simple comme bonjour. Vous mettez une couche de gravier à l’intérieur du mur, ça permet à l’eau de ne pas rester en surface, puis vous mettez de tuyaux qui traversent le mur pour permettre à l’eau de s’évacuer. Et c’est tout ! »

«Et c’est tout, qu’il dit ! Bougre d’âne bâté ! C’est maintenant que tu m’en parles ? maintenant que le mur est fini, il faudrait que je fasse passer des tuyaux au travers ? Couille de loup, va ! Je vais te foutre un motif pour sabotage, ça vaut au moins 30 perles ! »

« Mais on peut peut-être rattraper le coup », se défendit le maréchal des logis-chef, « On peut creuser à l’intérieur jusque sous les fondations et remplir de gravier. Puis on cale-le tout avec les blocs de béton de la piscine. Je reconnais que c’est un peu bidon mais ça devrait tenir. »

« T’attends quoi pour t’y mettre ? Et si ça ne tient pas, il ne te reste qu’à demander l’asile politique à l’Ethiopie, avec toute ton équipe de bras cassés. »

Une fois les drains « bidon » mis en place sous l’œil suspicieux du spiess, la fastidieuse opération de remplissage put commencer. Ce fut également l’occasion pour exécuter un grand nettoyage du quartier : tout ce qui traînait comme ferrailles et blocs de ciment au casernement, dans les ateliers, dans les magasins et dans toute l’emprise militaire y passa. Malgré le volume important de cette matière première, il restait un grand trou à remplir.

Dans un premier temps ce furent les véhicules de l’escadron qui, par une noria incessante, récupérèrent la terre sur la piste d’Arta-plage, où la compagnie de travaux avait un chantier. Mais le poids excessif transporté et les mauvaises conditions de la piste eurent bientôt raison des pauvres véhicules. Six d’entre eux durent subir des lourdes et coûteuses réparations qui déclenchèrent les foudres du capitaine Bruno, qui pourtant ne savait pas tout, et surtout de l’officier adjoint, responsable du matériel qui lui en savait un peu plus.

« La place d’armes, la place d’armes » hurla-t-il à l’adresse de Graziani qui lui présentait le bilan de la semaine, « Je m’en fiche de la place d’armes. N’oubliez pas que nous avons une revue à la fin du mois et que seule comptera à ce moment, la disponibilité des matériels. Et le responsable ce sera moi ! Vous jouez avec mes nerfs et ma carrière, mon lieutenant. ». Constatation consternante qui laissa toutefois le spiess de marbre.

Il fallait cependant trouver une solution pour continuer le remplissage, mis à mal par l’indisponibilité des camions. Ce fut encore l’adjudant Benoît qui vint au secours de son camarade. En allant visiter le chantier de sa compagnie sur la piste d’Arta-plage, il ne manquait jamais de s’arrêter rendre une petite visite à l’escadron, juste le temps de boire une mousse et fumer un joint en regardant le paysage à partir de la terrasse du mess. Lors d’une de ces visites, Graziani lui fit part de ses soucis de transport. « Si je comprends bien, t’es encore emmerdé ! Je te propose, mais pas tout de suite parce que j’en ai besoin sur le chantier, de mettre à ta disposition le Cat. Ca devrait faire l’affaire et accélérer le mouvement. » lui répondit Benoît.

« Ok, toi t’es un vrai pote. Je ne sais pas ce qu’est un Cat mais je te fais confiance. »

« Un caterpillar, espèce d’ignare ! »

« Je ne sais pas le dire, mais je saurais l’utiliser au mieux, t’en fais pas ! »

Et effectivement, dès l’arrivée de l’engin, l’entreprise prit immédiatement une autre dimension. La terre fut prélevée à l’autre bout du poste et le remplissage s’accéléra jusqu’à ce qu’un incident malheureux, surtout pour les punis, vint le ralentir à nouveau. Le caterpillar posa dans le remblai un rocher pesant plusieurs tonnes. Hélas, il dépassait de plus de cinq centimètres. Calé entre les blocs de béton et d’autres cailloux de moindre taille, il était impossible à bouger sans mettre en danger la structure bâtie. Le spiess n’entrevit qu’une solution : la masse.

Il fit fabriquer par le casernement deux masses d’environ dix kilos. Les premiers essais se révélèrent peu concluants car les légionnaires punis, préposés au maniement de ces outils, s’évertuaient à en casser les manches afin de se ménager des larges plages de repos. Mal leur en prit car le remède fut pire que le mal : les masses furent équipées de solides manches fabriqués avec des tubes d’acier. Leur utilisation était particulièrement désagréable, car les vibrations secouaient tous les os. A preuve, ce commentaire peu amène d’un brigadier qui expliquait à un camarade : « Ça vibre tellement que si je tiens le manche serré, j’ai le futal qui fout le camp ! ».

Satisfait de sa trouvaille, Graziani poussa son avantage jusqu’à faire fabriquer une masse de dix-huit kilos, équipée d’amblée avec le manche en acier. Bien que disgracieuse et particulièrement haïe, elle portait le joli prénom de « Julie ».

« Pourquoi Julie ? » interrogea le capitaine Bruno.

« Vieux souvenir de la section d’épreuve à Corte, et des concours de coup de masse qui y étaient organisés », répondit l’adjudant d’unité, « J’ai bien connu un gars qui y avait goûté pendant six mois et qui détenait le record, un certain Romero. Une vraie force de la nature : je crois que son record tient toujours. »

« Oui, et comme il n’y a plus de section d’épreuve, il devrait continuer de tenir. J’espère du moins que vous n’allez pas tout de même … Non, mon lieutenant, pas de concours de masse à l’escadron ! »

« Dommage, la saine émulation donne souvent des bons résultats sur les esprits tordus des légionnaires qui ont mérité une punition. » philosopha Graziani.

C’est ainsi que les malheureux qui avaient la mauvaise idée d’arriver en retard, d’avoir une tenue imparfaite à la garde, un lit ou un placard non parfaitement rangés, firent connaissance avec Julie.

Bien entretenue et astiquée, elle bénéficiait d’une surveillance particulière de la part de l’adjudant. Ce qui n’était pas le cas des deux autres.

C’est ainsi qu’un soir, deux brigadiers-chefs qui arrosaient au centre de repos du légionnaire leur départ en permission, qui devait avoir lieu le lendemain, en vinrent à parler des trois « fillettes » que tous les militaires du rang connaissaient et haïssaient au plus haut point.

« J’t’en ficherais moi de Julie et ses consœurs, j’te dis que c’est pas correct de traiter les punis comme des bagnards. J’en ai eu pour une semaine parce que j’étais resté collé avec une fille et que je suis arrivé à 5H45, avant le rassemblement mais, hélas, après l’appel. Une semaine de taule et une quinzaine d’ampoules aux mains ! » récriminait l’un des deux compères.

« Ce n’est pas parce que j’y ai pas goûté que j’apprécie le traitement. C’est une épée de Damo… ch’ais plus comment, enfin un truc qui peut te péter à la gueule à n’importe quel moment. J’ai bien cru que j’y passerais le jour où le spiess a trouvé mes rouflaquettes trop longues à la revue de la garde. Il s’est contenté de m’envoyer chez le coiffeur. Ca m’a coûté mille dej mais j’ai échappé au pire. »

« Faut penser aux copains » reprit le premier, « Si on fait disparaître les engins, je ne crois pas qu’il pourra en fabriquer d’autres. En tout cas ça prendra du temps et c’est toujours ça de gagné. Elles sont déposées dans le magasin du service général. Il est tout le temps ouvert et la nuit il n’y a personne pour voir. On s’y glisse, on récupère les trois masses, on les fait disparaître et, ni vu ni connu j’t’embrouille, demain nous sommes permissionnaires et au-dessus de tout soupçon. »

Deux bières plus tard l’expédition était organisée. Elle fut immédiatement exécutée, mais hélas, la « môme Julie » n’était pas dans le magasin. Chaque soir l’adjudant d’unité la faisait récupérer et déposer dans son bureau, précaution qui révéla à cette occasion toute son utilité. Ils ne purent donc s’emparer que des deux « petites ». Il restait à régler le problème de la disparition. Les cacher à l’intérieur du quartier était sans aucun doute peu prudent, les risques de les retrouver étant forts ; l’envoi par-dessus le mur paraissait insuffisant car une simple ronde les aurait rapportées ; la vente ou la cession gratuite aux artisans locaux était stupide et même suicidaire vu que l’adjudant aurait tôt fait de retrouver non seulement les masses mais aussi les responsables. Quoi en faire alors ? Un des deux amis eut une idée qui, vu l’heure avancée et l’alcool ingéré, révélait un esprit inventif et quelque peu poétique.

« Ecoute. Si on se met en tenue et que l’on sort en ville pour boire un coup, personne n’y trouvera rien à redire. On jette les deux masses par-dessus le mur, on sort par le poste de sécurité, on les récupère, on va les planquer dans l’oued puis, comme si de rien était, on prend le taxi et on descend sur Djibouti. On rentre à l’heure pour pas s’faire remarquer et le tour est joué. » Sitôt dit, sitôt fait et c’est avec la protection bienveillante de saint Antoine et saint Georges, tous deux sensibles aux souffrances des légionnaires, que les deux camarades réussirent leur coup. Ce fut une étrange cérémonie un peu surréaliste, digne d’un tableau de Dali, que l’enterrement de deux masses de 10 kilos, par une nuit sans lune et dans un oued sans eau, par deux ombres furtives surmontées toutes deux par la blancheur d’un képi.

Le lendemain le chef de poste rendit compte de la disparition au spiess qui demanda immédiatement une sanction pour tout le poste de sécurité et régenta une enquête approfondie qui ne donna pas de résultat. Mais, constatant que le rocher était pratiquement arrivé au niveau requis, Graziani ne fit pas fabriquer des nouveaux outils et Julie n’eut plus à servir beaucoup.

Pendant que le remplissage s’effectuait, l’adjudant d’escadron ne se tournait pas les pouces : il fallait songer à équiper la place d’armes : mats des couleurs, éclairage, arrosage, plaque commémorative, gravier, autres décorations diverses… des accessoires parfois inutiles, souvent indispensables mais toujours coûteux et dont l’escadron n’avait pas le premier sou ou presque. Car l’ingénieux adjudant avait mis au point un système pas très éloigné du racket pour renflouer les caisses de l’escadron : la « caisse coiffeur ». Voilà comment cela marchait.

Le coiffeur du régiment ne venait à Oueah qu’une fois par semaine. Afin de rafraîchir, entre deux passages, la coupe du personnel de service, il avait été mis en place le matériel nécessaire (tondeuse, peignes, brosses, ciseaux, stérilisateur) auprès du bureau de semaine. En principe l’utilisation de ce matériel devait être gratuite mais, regrettant le gaspillage de cet énorme potentiel financier, l’adjudant avait établi un barème : 500 francs lorsqu’il s’agissait d’un militaire du rang, 1000 francs pour un « extérieur » ou un sous-officier et 1000 francs pour tout personnel qui se présenterait à la prise de service en ayant les cheveux trop longs, c’est à dire non coupés le jour d’avant. Ce petit « trafic » donnait quelques remords à Graziani, parce qu’il se faisait tout de même au détriment des légionnaires, mais il s’empressait de les étouffer, si besoin en buvant un coup, car, comme il disait, c’était tout de même pour la bonne cause.

Ce système permit de financer, parmi d’autres petites choses, le dispositif d’arrosage, installé à l’occasion d’un changement de tuyauterie. L’asperseur, placé au centre de la place d’armes, avait un rayon d’action de 10 mètres. Mis en marche avec discernement, il limitait les envolées de poussière, si abondantes dans le pays surtout par temps de Khamsin, le vent brûlant du désert. Vu les difficultés d’approvisionnement en eau que connaissait le poste, ce n’était pas vraiment indispensable, mais à ce stade de la réalisation plus personne ne se posait trop de questions.

Graziani avait du reste plus d’une corde à son arc et son esprit imaginatif foisonnait d’idées qui permettaient à d’autres de payer, sans le savoir bien entendu, ce que l’escadron ne pouvait s’offrir.

Ce fut le cas par exemple des mâts des couleurs. L’installation avait commencé en même temps que le remplissage. Les plans prévoyaient trois mâts : un pour le drapeau national, un pour le drapeau djiboutien et un, central, pour la flamme Légion et la flamme orange du « caïd » symbolisant la présence du capitaine dans le poste. Le casernement ne disposait que de deux poteaux électriques, qu’il avait habilement transformés pour les adapter à leur nouvelle utilisation. Il en manquait donc un. C’est à l’occasion d’une liaison avec le régiment qu’un camion s’égara dans les faubourgs de la capitale, le quartier de Balbala. Il en ressortit une demi-heure après : il transportait un objet fin et long qui dépassait de la caisse de plus de trois mètres. L’arrivée vers 13 heures au camp Brunet de Sairigné, se fit dans une grande discrétion, car les cadres étaient à table ou au bar. Cette initiative du chef de bord, qui engageait tout de même la sécurité, n’eut d’autre répercussion que de freiner durablement le développement économique de la jeune république de Djibouti. Les trois poteaux furent ainsi dressés au bout de la place d’armes par l’entreprise Colombo, la même qui procédait à l’installation des poteaux électriques de l’Electricité de Djibouti et qui connaissait donc le matériel. Cette opération fut l’occasion, pour les « tailleurs de costards » habituels, d’afficher sur le panneau d’information que le nouveau chant de la section de commandement était désormais: « C’est un fameux trois mat fin comme un oiseau, hissez-haut… ». D’autres plaisantins l’entonnaient, en sourdine, lors du passage du spiess qui vouait officiellement cette sale engeance aux gémonies, mais qui, somme toute, appréciait en connaisseur la plaisanterie.

Pour le système électrique, ce fut une autre combine. L’EMIA avait chargé l’escadron de réaliser la piste nautique d’Arta-plage et avait mis en place une ligne de crédits. Profitant de l’aubaine, Graziani et le chef du casernement, « chargèrent » un tout petit peu les factures. Cela permit au second de compléter ses lots d’outils, bien éprouvés par les travaux en cours et au premier d’acheter quatre lampes de jardin, une quinzaine de spots, le matériel électrique nécessaire et l’installation de l’ensemble par l’entreprise Aubelec.

« Formidables, ces mecs, » avoua-t-il à son complice, « Ils ont accepté de nous l’installer pour trois fois rien, alors que tout le monde les trouve très chers. Va savoir pourquoi ! » Cela tenait essentiellement aux qualités « relationnelles » que Graziani entretenait avec le personnel des entreprises : petits cadeaux symboliques, déjeuners d’affaires beaucoup moins platoniques et autres petites attentions qui « marquaient » ses interlocuteurs qui, de toute façon, trouvaient leur compte par ailleurs.

Le gros œuvre se terminait, il restait à apporter quelques touches finales parmi lesquelles l’inscription « LEGION ETRANGERE » sur un des murs de soutien de la place d’armes.

L’adjudant Graziani alla demander au capitaine des moyens financiers pour réaliser ce travail

« Pas de problème, mon lieutenant. Vous n’avez qu’à acheter la peinture noire ou blanche ou comme il vous plaira et me faire signer la facture. C’est entendu. » lui répondit le commandant d’unité.

« Je ne vais tout de même pas saloper ma place d’armes avec de la peinture qui va s’écailler et disparaître avant la fin de l’été. Sauf vot’ respect, c’est une plaisanterie, mon capitaine ! »

« Que voulez-vous d’autre ? Ce n’est tout de même pas la huitième merveille du monde que vous nous montez là. » rétorqua Bruno, un peu vexé.

« Non mon capitaine. Mais j’aime encore mieux me débrouiller qu’adopter votre solution, qui est, si vous le permettez, un peu trop facile. » lui répondit Graziani dignement.

Et il se « débrouilla ». C’est à dire qu’il profita de l’escale du BAP Jules Vernes pour inviter des officiers mariniers et des marins à visiter le camp. La réception fut fastueuse et permit aux brigadiers-chefs de l’escadron de lier des nombreux contacts et liens d’amitié avec les militaires du rang du bâtiment. De nombreuses visites furent organisées d’un côté et de l’autre. Chacune d’entre elles se terminait par une cuite générale et un échange de souvenirs et parmi les nombreux cadeaux il y eut les fameuses 15 lettres qui composent « LEGION ETRANGERE » découpées dans du cuivre de 4 mm d’épaisseur, pratiquement introuvable à Djibouti ou alors à des prix faramineux. Elles furent fixées au mur et éclairées par un spot placé derrière chacune d’entre elles. Cela donnait un très bel effet.

« Ce n’est peut-être pas la huitième merveille du monde, mais, bordel, que c’est beau ! » s’auto congratula Graziani en la regardant.

Pour le gravier il n’y eut pas besoin de monter une grosse cabale. Le chef de corps, qui suivait les travaux avec intérêt, fut très impressionné par cette véritable œuvre de bâtisseur. Le colonel Charles proposa de payer le gravier en raison d’une couche de 5 centimètres. Le matériau était à chercher dans le dépôt d’une société auprès de laquelle le régiment avait un énorme avoir, fruit d’une tractation mal conduite. Graziani revint de la visite au dépôt et se rendit illico dans le bureau du capitaine.

« Retour de mission, mon capitaine. Ce n’est pas bon du tout : les graviers sont trop gros et la couleur, je vous en parle pas. Autant couvrir la place d’armes avec du dégueuli d’ivrogne ! L’idéal serait que vous demandiez au colonel de nous accorder l’argent correspondant, et nous nous débrouillerons. » Ce qui fut fait. Avec la somme d’argent ainsi octroyé par le régiment, on put couvrir la place d’armes d’une belle couche de gravier fin et noir faisant plus de 7 centimètres d’épaisseur.

Restait la cerise sur le gâteau, la surprise du spiess, comme il l’appelait l’adjudant. Quelques jours avant l’inauguration, il fit installer au pied du mât des couleurs une magnifique plaque en acier de deux mètres sur un, enchâssée dans un cadre d’aluminium brossé. Partie en trois champs, de gueules, vert et d’azur, comme disent les héraldistes elle portait en son centre l’insigne de l’escadron, entourée par 22 insignes entrelacés d’autres unités de cavalerie de Légion, le tout verni avec trois couches de vernis marin spécial, destiné à éviter que la peinture ne s’écaille. Cette véritable œuvre d’art, signée par un numéro matricule (152340), fit l’admiration de tous, à partir du capitaine qui décida d’en faire la carte de vœux de l’escadron pour le prochain Noël. Nombreux furent ceux qui demandèrent des détails techniques : type de peinture, type de vernis, nom de l’artiste … Beaucoup moins nombreux, et heureusement encore, furent ceux qui s’intéressèrent à l’origine de cette belle plaque d’acier et de son cadre en aluminium qui, au prix du marché local devait coûter très cher.

Tout avait commencé par une facture présentée comme payée au commandant d’unité pour certifier la véracité de la dépense. Devant le regard interrogateur pour ne pas dire inquisiteur du capitaine, le spiess se sentit obligé d’affirmer : « Vous n’inquiétez pas, mon capitaine. Tout est carré. Il s’agit d’une manip purement administrative. Signez sans crainte, je vous expliquerai tranquillement plus tard. » Ce qui eut pour effet d’augmenter la suspicion du capitaine qui toutefois signa.

En réalité la facture ne faisait que donner une « existence juridique » à la plaque et surtout à son châssis dont l’origine était plus contestable. La base aérienne avait passé un marché pour changer les fenêtres des bâtiments. La plaque, l’encadrement et d’autres menus matériels, furent inclus dans le marché, bien entendu à l’insu des commanditaires. L’ensemble de la commande fut livré, inventorié, stocké et payé. La pose, à cause du retard accumulé dans la réfection des immeubles, ne devait avoir lieu que plus tard. Il suffisait, à ce stade, d’organiser la récupération du matériel « commandé » par l’escadron. Ce fut l’adjudant lui-même, secondé par le brigadier-chef Roméo, celui qui avait déjà participé à la récupération du ciment, qui se chargea de la mission. L’action se déroula en pleine semaine, pendant les heures de service, sous le regard de nombreux témoins potentiels. Arborant la fameuse facture certifiée par le capitaine et un visage digne de la plus haute confiance, Graziani, qui pourtant n’en menait pas large, récupéra son dû avec la complicité, bien involontaire, d’un adjudant de l’armée de l’air qui procéda, tout naturellement, à l’actualisation du stock faisant ainsi disparaître tout à fait officiellement tous ces matériels. Bon garçon, il proposa même à ce sympathique adjudant de Légion de l’inviter boire un apéritif au mess. Refus poli de Graziani qui, pressé de se faire oublier, prétexta la difficile route de retour et les délais qu’elle imposait : « Tu comprends ? Vu l’heure j’ai juste le temps de rentrer pour le rompez. J’en fais assez déjà pour pas faire du rab. » eut-il même le culot de dire, lui qui ne comptait jamais son temps. Lors de l’inauguration, admiratif devant cette véritable œuvre artistique, le chef de corps décida de rembourser la fameuse facture « payée » par l’escadron, rendant ainsi au capitaine les 294000 francs djibouti qu’il n’avait jamais déboursés.

PHASE 4 : l’inauguration

Le 1er février 1988, vingtième anniversaire de la création de l’Escadron, la place d’armes fut inaugurée comme prévu. Pour l’occasion il y eut une prise d’armes présidée par le chef de corps, suivie d’un spectacle « son et lumière » retraçant l’historique de l’unité.

Dernier clin d’œil de l’adjudant d’unité, la place d’armes était éclairée comme en plein jour par deux énormes phares halogènes fournis par l’entreprise Colombo, en échange d’un hangar en bois destiné normalement à la destruction. Ces phares ne seront pas perdus : ils seront ensuite installés sur le bâtiment troupe et sur le château d’eau.

Au cours de son discours, le chef de corps mit en exergue l’esprit bâtisseur et légionnaire qui avait animé tout au long de la réalisation les différents acteurs et remercia tout particulièrement ceux qui, de loin ou de près, il aurait pu ajouter consciemment ou inconsciemment, avaient aidé l’unité à réussir une telle entreprise. Au cours du cocktail qui suivit, d’aucuns furent surpris par l’absence, parmi les 230 invités, des représentants de la direction mixte des travaux du génie. L’adjudant Graziani, interrogé répondit : « C’est une question de tact. Vous comprenez, comme la direction n’a pas pu financer les travaux, il nous a paru inconvenant de les inviter. Cela eut été comme si on avait voulu leur montrer que l’on peut se passer d’eux. ».

Tard dans la soirée, une dame s’extasia auprès du spiess de la beauté du bosquet dans lequel se déroulaient les festivités : « C’est rare sur le territoire de trouver autant de verdure. C’est un endroit charmant. Il n’y a que la Légion pour réussir de si belles choses. Comment avez-vous fait ? »

Galant, Graziani répondit : « Pour charmant qu’il soit, ce bosquet l’est beaucoup moins que vous, chère madame. Quant à comment il a été réalisé, c’est une longue histoire que j’aurai énormément de plaisir à vous conter un jour… si l’occasion se présente ».

Un témoin en bois des îles

Alviero FEDELI

FIN !